北九州市小倉北区でのC型肝炎、肝臓癌、肝炎、肝硬変などの治療は医療法人さがら内科クリニックへ。

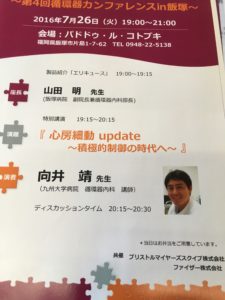

〜・〜・循環器カンファレンスin飯塚・〜・〜

昨日(7/26)は飯塚で循環器カンファレンスin飯塚に参加し九州大学病院循環器内科講師向井靖先生より『心房細動update〜積極的制御の時代へ〜』の聴講でした。

心房細動は30年前に比べて現在では倍増し、日常診療でもっとも多く出会う不整脈だと思います。

さまざまな疫学調査の結果から、現在わが国には、定期健診などでみつかる慢性心房細動だけで約100万人、そこに実態の把握が難しい発作性も含めると約200万人の心房細動患者がいるといわれてるようです。

心房細動の罹患率は加齢に伴って高くなることから、高齢社会を迎えたわが国では、心房細動患者数は今後も増加していくことが予測されています。

心房細動は、患者数の増加に伴って、今や高血圧や糖尿病、脂質異常症などと同様に“common disease”として位置づけられるくらい、心房細動も決して見逃してはならない重要な疾患の1つであることを認識する必要があります。

そこで、心房細動の治療を行う際には、以下の3点に注意する必要があるといわれてます。

1.リズムコントロールをするかレートコントロールをするか?

2.ワーファリンを投与するか否か?

3.基礎疾患やリスクファクターはあるか?

特に、リズムコントロール(心房細動を停止し予防する)とレートコントロール(洞調律化に努めず心房細動の脈拍数をコントロールする)のどちらを選ぶかですが、近年、リズムコントロールの最終手段とでも言うべきカテーテルアブレーションが出来るようになってきており、このアブレーションを理解する上で心房細動の発生起源からお話をしていただきました。

非常にわかりやすく、であるからカテーテルアブレーションが有用で、現在も更なる進歩を遂げてるということが理解できました。

心房細動は前述の如く実地医家でも十分経験することですので、患者さんへのより良い治療指導・方向性に非常に勉強になりました。

飯塚というAWAY感のある講演でしたが、ありがとうございました。

This is a modal window.