北九州市小倉北区でのC型肝炎、肝臓癌、肝炎、肝硬変などの治療は医療法人さがら内科クリニックへ。

〜・〜💉ワクチンフォーラム in 北九州💉〜・〜

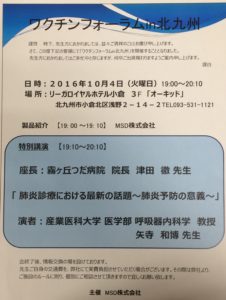

昨日(10/4)はリーガロイヤルホテル小倉で『ワクチンフォーラム in北九州』が開催されました。

この会は霧ヶ丘つだ病院の津田徹院長(禁煙外来TV-CMでも有名ですが・・・( ^^) _U~~)が中心となり、例年この時期に開催される会で、今回は産業医科大学医学部呼吸器内科矢寺和博教授より「肺炎診療における最新の話題〜肺炎予防の意義〜」のご講演を拝聴いたしました。

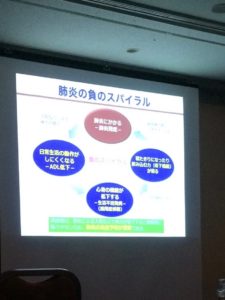

肺炎には日本呼吸器学会の肺炎ガイドラインでは、市中肺炎(CAP:community-acquired pneumonia)、院内肺炎(HAP:hospital-acquired pneumonia)、医療・介護関連肺炎(NHCAP:nursing and healthcare-acquired pneumonia)の3種類類別されておりCAPは比較的健常者が多く、HAPやNHCAPなどは体力の低下してる方が多く、特にNHCAPは高齢者で多疾患の方が多いという特徴がありますが、いずれの類型でも肺炎球菌は感染率が高く、特にNHCAPでは肺炎球菌で重症化率が非常に高いということを示されてました。

これからインフルエンザ感染症の時期でもありますし、インフルエンザに肺炎球菌が重複すると容易な重篤化が懸念されます。

これはNHCAPのみならず、CAPもHAPも同様です。

したがって、若いからといって安心はできません。

特に喘息持ちの方や、糖尿病の方は、十分留意が必要です。

クリニックでは以前より、インフルエンザワクチンと肺炎球菌ワクチンの同時接種を勧めてますし、今回のご講演でも単独摂取と同時接種の副反応の差異はないことが示されてました。

肺炎の死因は第三位で決して侮れないということを再確認を要すと思われます。

風邪と思われるのが一週間以上続く、インフルエンザ罹患後に咳や発熱が長引くなどあれば、早期に医療機関受診をおすすめいたします。

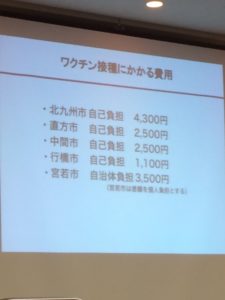

※しっかし、北九州市のインフルエンザワクチン公費自己負担は高い(`;ω;´)

This is a modal window.