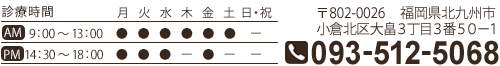

北九州市小倉北区でのC型肝炎、肝臓癌、肝炎、肝硬変などの治療は医療法人さがら内科クリニックへ。

〜・〜糖尿病治療戦略〜・〜

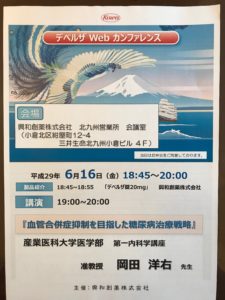

昨日6/17興和創薬で『血管合併症抑制を目指した糖尿病治療戦略』産業医科大学第一内科准教授岡田洋右先生のWebカンファレンスを拝聴いたしました。

岡田先生は産業医大でもちろん地元の先生であり、医師会の実地医家講演会や、他の種々糖尿病講演会ではいつも拝聴させていただいてます。

今回“血管合併症抑制を目的とする治療戦略”ということでしたが、血管合併症=特に心血管イベント抑制ということで、今までいわれてきた網膜症や腎症、神経症等等の三大合併症が十分抑制できた上での、今回の血管合併症抑制と思われます。

岡田先生もまず従来の三大合併症抑制にはHb-A1c<7.0%が重要と謂われてます。

その上で、ただ単にA1cを指標にするだけでなく、平均血糖値に罹病期間も重要ということのようです。

今までは細小血管障害にはまずA1cのコントロールで、大血管障害は血糖変動幅是正ということはクリニックでも治療目標にしてましたが、最近では様々なところで罹病期間も重要といわれてきてるようです。

この“罹病期間”は以前からかもしれませんが、特に最近私個人的には“罹病期間”の注視を感じるところです。

平均血糖値は要は“随時”血糖のことで、ただ単に“空腹時”血糖を重要視するのではないということであり、特に食後血糖180g/dlが重要ということらしいです。

その上で罹病期間が出来るだけ短いうちでの早期治療が重要ということのようです。

これらは膵β細胞保護にもつながるということのようです。

また最近ではCGM(Continuous Glcose Monitoring=持続血糖測定)という検査もできるようになり、これらから平均血糖変動幅=MAGE(Mean Amplitude of Glycemic Excurusions=1日24時間通しての平均血糖変動幅)というのがあり、これらではMAGEが大きいと“認知症発症”や、“酸化ストレスの危険”も大きくなり、引いては心血管イベントの増加も示唆されてるようです。

今後は糖尿病患者さんの早期発見、早期治療開始で、A1c<7%にコントロールし、食後血糖も<180g/dlでコントロールが重要ということで、今まで以上に今後のクリニックでの糖尿病患者さんの治療指針にしたいと思います。

岡田先生、明日にでも使えるご講演ありがとうございました。

This is a modal window.