北九州市小倉北区でのC型肝炎、肝臓癌、肝炎、肝硬変などの治療は医療法人さがら内科クリニックへ。

〜・〜北九州ブロック胃集検読影従事者講習会〜・〜

昨日(11/15)は、市立商工貿易会館で『北九州ブロック胃集検読影従事者講習会』が、“生涯教育講座”兼ねて開催されました。

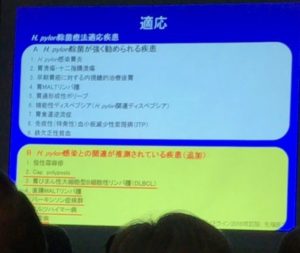

以前より報告の北九州市の胃がん検診で“胃内視鏡導入”が先月より始まっての今回の講演は、大分大学医学部附属病院の消化器内科学講座教授である村上和成先生の「ピロリ菌と胃がんの関連」を拝聴いたしました。

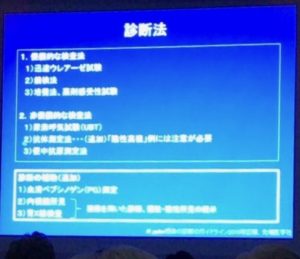

要は、ピロリ菌検査には、内視鏡での迅速検査はじめ、呼気テストや、血液・尿・便などでの検査と種々ありますが、今では内視鏡進歩や、ピロリ菌の胃粘膜変化がわかってきたことにより、内視鏡所見でもある程度ピロリ菌感染がわかるようになってきました。

中でも、胃粘膜の萎縮性変化が重要で、除菌後この萎縮性変化が速やかな消退がないものは“胃がん”への進展率が高いというものだということです。

したがって、除菌後も定期的な継続した観察が重要ということでした。

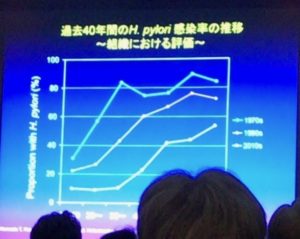

近年ピロリ菌検査件数増加に伴い、除菌治療も増加傾向であるようで、本日の新聞でも佐賀県では自治体が主体となって、中学3年生に尿でのピロリ菌検査をして、感染者には除菌治療までする自治体もあるようで、より早期の発見・治療が重要ということなのだと思います。

我々実地医家でも、もちろん“がん”の発見、それもできるだけ早期での発見をする、ということは重要ではありますが、胃がんの8割がピロリ感染といわれてることより、健診などでも“がん発見”のみならずピロリ感染性胃炎などないかなど視野を拡げた視方も重要な健診の役割と感じた次第です。

村上和成先生、ご講演ありがとうございました。

Video Player is loading.

This is a modal window.

The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.