北九州市小倉北区でのC型肝炎、肝臓癌、肝炎、肝硬変などの治療は医療法人さがら内科クリニックへ。

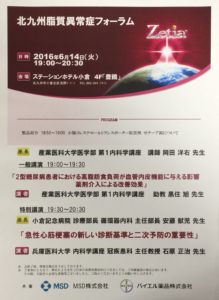

〜・〜・北九州脂質異常症フォーラム・〜・〜

昨日6/14はステーションホテル小倉で『北九州脂質異常症フォーラム』が開催されました。

今回は一般演題では「2型糖尿病患者での高脂肪食負荷が血管内皮機能に与える影響」ということで産業医科大学第一内科学講座講師岡田洋右先生が、特別講演では「急性心筋梗塞の新しい診断基準と二次予防の重要性」ということで小倉記念病院循環器内科主任部長安藤献児先生が、それぞれ座長されました。

お互い座長の専門分野での座長で、非常にわかりやすくすすめていただいた。

2型糖尿病は基本インスリン抵抗性が原因となり血糖値が高くなる疾病で、医療が発達した現在では血糖値の増加による直接的な死亡はほとんどなく、糖尿病による死亡原因は、動脈硬化による種々の合併症によるところが大きいといわれてます。

合併症としては、網膜症(失明となる)、腎障害(透析を受けざるを得ない)、神経障害による激しい痛みなどの三大合併症を誘発するし、これらの合併症は細小血管障害によるものが大きく、一方、大血管障害としては、心筋梗塞、脳梗塞、壊疽など種々あり、糖尿病による合併症は、細小血管障害と大血管障害に起因し、いずれも血管障害であるといわれてます。

つまり、糖尿病合併症は血管病と云っても過言では決してなく、これが血管の内皮細胞を障害する関係でもあります。

内皮細胞が障害されると、血管の緊張増加による血管収縮、動脈硬化、血栓形成などが生じ、これらの原因によって臓器の血流障害が生じ、臓器機能不全となり、合併症が誘発されることになります。

そういった中での種々の治療につき勉強させて頂きました。

急性心筋梗塞での新しい診断基準では、以前はCKを中心にCKの正常値の倍以上の上昇等で心筋梗塞を診断していたところ、近年トロポニンが計測できるようになり診断基準も変わってきたが、それらの見返しでの評価がどうかという幾つかの治験を元にお話していただきました。

その中で“二次予防の重要性”ということで、とりわけ「高齢・女性・陳旧性・高血圧症・糖尿病・脂質異常」等が非常にリスクがあるということらしく、なかでも高血圧や糖尿病、脂質異常は今まさにメタボリック症状群として近年いわれてきており、我々実地医家での患者管理が重要と感じた次第です。

This is a modal window.